芝加哥大學的研究人員實現公釐了一項開創性的突破:他們在僅一公釐大小的晶體立方體中成功儲存了數 TB 的數位資料。這項技術利用晶體結構中的單原子缺陷來表示二進位制的「1」和「0」,為資料儲存領域帶來了革命性的里程碑。

傳統記憶體系統依賴「開」與「關」狀態的切換來儲存資料,但儲存這些二進位狀態的元件其物理尺寸始終限制了裝置所能容納的資訊量。如今,芝加哥大學普利茲克分子工程學院(UChicago PME)的研究團隊開發出一種創新方法,克服了這一限制。他們展示了如何利用晶體中天然的原子缺陷,在不到一公釐的空間內實現 TB 級的資料儲存。

這項研究由助理教授田忠(Tian Zhong)帶領,於 2 月 14 日發表在《奈米光子學》(Nanophotonics)期刊上。論文探討了原子尺度的晶體缺陷如何作為獨立的儲存單元,並將量子方法與經典計算原理相結合。研究人員認為,這項技術有望重新定義資料儲存的極限,為經典計算領域帶來超輕薄、大容量的儲存解決方案。

技術原理:稀土離子與晶體缺陷的結合

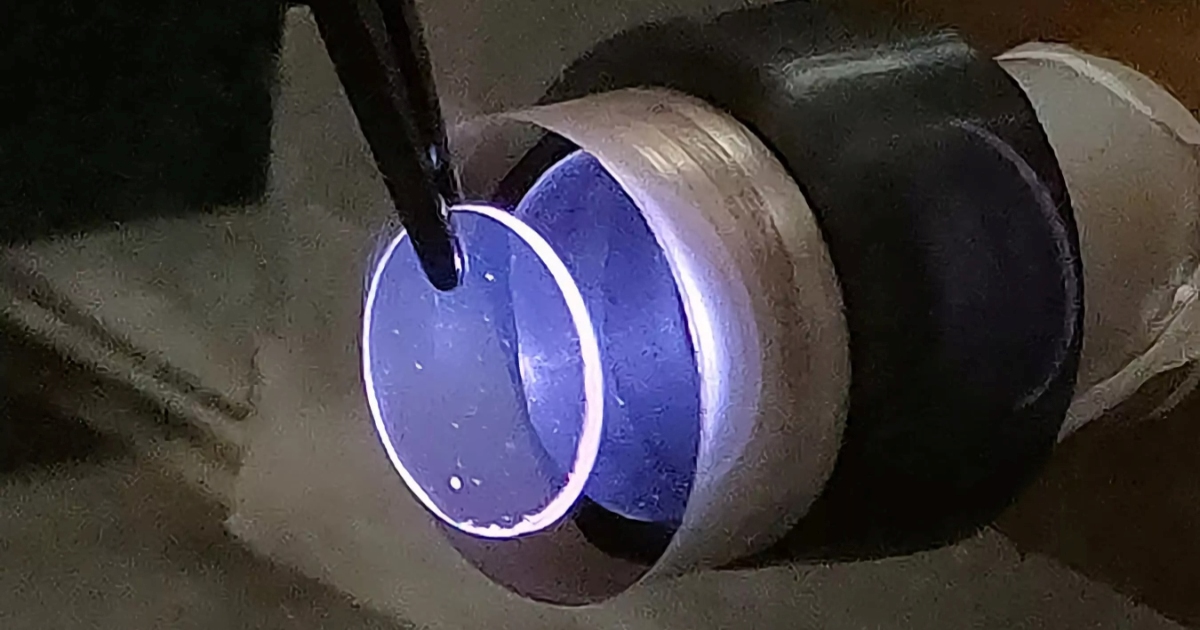

研究團隊透過將稀土離子引入晶體,開發出這一新型儲存方法。具體而言,他們在氧化釔(Yttrium Oxide)晶體中摻雜了鐠(Praseodymium)離子,並利用紫外線雷射啟動系統。雷射激活稀土離子,使其釋放電子,這些電子隨後被困在晶體的天然缺陷中。透過精確控制這些缺陷的電荷狀態,研究人員建立了一個二元系統:帶電缺陷代表「1」,不帶電缺陷代表「0」。

「我們找到了一種方法,將應用於輻射劑量測定的固態物理學與專注於量子研究的團隊結合起來,」第一作者萊昂納多·弗朗薩(Leonardo França)說。他是田忠實驗室的博士後研究員,並補充道:「雖然我們的工作並非完全聚焦於量子領域,但它確實位於量子與光學資料儲存的交匯處。」

晶體缺陷先前已被視為量子計算中潛在的量子位元(qubit)進行探索。然而,芝加哥大學的 PME 團隊更進一步,發現這些缺陷同樣可用於經典儲存應用。弗朗薩表示:「量子系統研究人員有他們的需求,但同時,市場對提升經典非揮發性儲存器容量也有強烈需求。我們的工作正是基於這兩者間的橋樑。」

研究團隊指出,由於稀土元素具有多樣化的光學特性,這種方法並不僅限於氧化釔晶體,而是可以擴展到其他材料,為未來的儲存技術開闢更多可能性。

這一突破不僅展示了資料儲存技術的新方向,也為超緊湊、高容量的記憶體解決方案鋪平了道路。研究人員相信,隨著技術的進一步發展,這種方法將滿足日益增長的資料儲存需求,並在經典計算領域中實現廣泛應用。

請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!