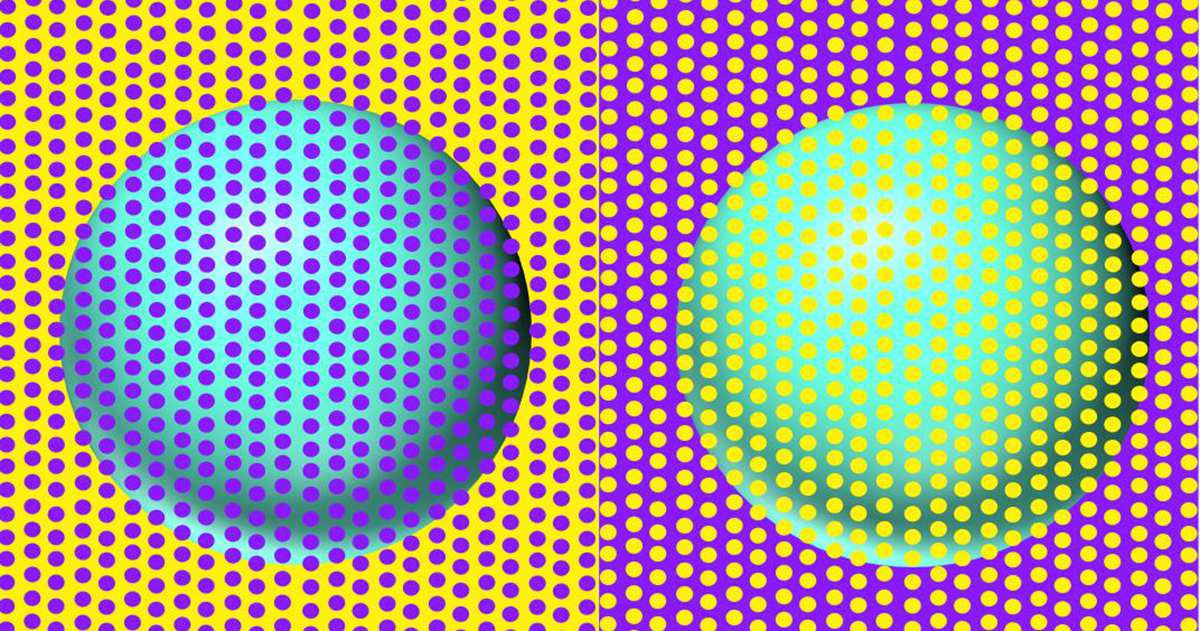

你有看過這張讓人懷疑人生的圖片嗎?一顆藍色球、一顆綠色球,看起來分明不同,但實際上,它們——是一模一樣的顏色。

這不是玩笑,而是科學。這個爆紅於社群平台的視覺錯覺圖,來自美國德州大學埃爾帕索分校(University of Texas at El Paso)的電腦科學教授大衛・諾維克(David G. Novick)。他專門研究圖像處理與人機互動,而他最大的興趣之一,就是「愚弄人眼」。

謎一樣的「錯色球」:其實是水藍色(RGB 49, 255, 233)

上面的圖就是諾維克在他X上PO出的一張圖,圖片中看似一藍一綠的兩顆球,實際上基本色完全相同。無論你將背景去除、拼接圖層,甚至使用電腦取色工具檢驗,結論都一致:這兩顆球的顏色完全一樣。

Two-color Munker illusion with small dots over large spheres, which appear to be blue and green but have exactly the same base color (RGB 49,255,233). Shrinking the image increases the effect. Original png file is at https://t.co/6r2PMbLMJc. pic.twitter.com/IoOmvBa3Va

— David Novick (@NovickProf) May 28, 2019

這種讓人驚呼「我是不是色盲了?」的效果,背後其實有學理依據。它的原理,叫做——蒙克–懷特視錯覺(Munker–White’s illusion)。

究竟是怎麼回事?你的大腦欺騙了你

這類視錯覺的核心機制,是人類大腦在判斷顏色時,會不自覺把背景與周圍色彩納入參考。結果,即使某個物體本身的顏色未變,在不同的「環境色」映照下,大腦會自動「重算」,讓我們看到一個與事實不符的顏色感知。

這種錯覺,最早由心理學家懷特(Michael White)與蒙克(Hans Munker)在 1980 年代所揭示。他們發現,人眼對色彩的感知會受到背景色與「框架條紋」的顯著影響。

以下圖來看,下圖中的三隻眼睛。你分別看到什麼顏色?大多數人會說是藍色、綠色、紅色或其他明顯不同的色調。

但當你將干擾的條紋去除,回到原始影像。你會發現,沒錯,它們的顏色確實相同。

簡單來說,這些錯覺圖的組成條件是:

-

中層物體色相同

-

底層背景色可相同或不同

-

上層「框架色」對比強烈(條紋、斑點)

當「框架色」越鮮明、對比度越大,例如使用互補色(如藍黃、紅綠),錯覺的效果就越強。

大腦演算的「視覺補償機制」。

視錯覺乍看之下是大腦的錯誤,但事實上,它是演化出的「視覺補償機制」。

你可能會想:「為什麼不乾脆看到真實色值就好?」但實際上,錯覺的產生,是因為人類的大腦想幫我們做出「更有用」的判斷。

在自然界中,光線環境常常變化,例如:

-

早上與傍晚的蘋果反光不同,但我們仍能辨認出紅色

-

陰天、陽光下的衣服,看起來顏色不一樣,但你知道它沒變

這是因為我們的大腦學會「忽略光線干擾」,自動推測物體的本質顏色。但這種能力在某些「刻意設計」的圖像中,就會造成明顯的錯覺。

倫敦大學學院的神經科學家博・洛托(R. Beau Lotto)與大衛・科尼(David Corney)指出,我們看到的不是光線的「真實物理值」,而是大腦對「最可能的真實情境」所作出的解釋。

經過演化的漫長教導,我們的感知系統已經把某種刺激對應的「最可能狀況」作為「感知」而保留下來。當「最可能狀況」與「真實狀況」一致時,我們就「看見了」。然而在刻意設計的錯覺圖中,這種補正反而會讓我們看錯。

更驚人的是,這種錯覺不只發生在人腦,就連人工智慧(AI)經過訓練後,也會出現相同的視覺錯覺。當博·洛托要求神經網路去學習「顏色恆常性」(lightness constancy),也就是要求它在不同光照條件下能判斷出一個物體的「本色」時,經過學習的神經網路在獲得這種能力的同時,也獲得了「和人類一樣看見視錯覺」的能力。

諾維克教授與他的日本好友、實驗心理學家北岡明佳(Akiyoshi Kitaoka),經常一起創作這類「讓你懷疑自己眼睛」的視錯覺圖:

-

四顆球,看似不同,其實全為 RGB 251,183,251 的粉紫色

-

十二顆球,全是同一個水藍色(RGB 156,249,255)

-

兩隻貓照片,看起來一深一淺,其實是一樣的圖

當這些圖放大或降低背景對比度,錯覺就會逐漸減弱,直至看出真實顏色。這也進一步證明:我們看到的顏色,不等於它的實際數值,而是大腦的認知結果。

請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!